英数学院だより(2025.7月号)

自立とは選択すること

「どういう生徒が受験に強いですか」と問われたら、自立している子と答えます。ではどうすれば自立しますかと聞かれたら、生活している中で「自ら選ぶ行為」を繰り返すことが大切ではないかと考えます。自分で選ぶのですから、結果を人のせいにはできません。自発的な行動が生まれます。

私は中学生くらいになると、家族と過ごすよりも友だちと出かけたり、時には自分一人で行きたい場所へ出向いたりしていました。自分に興味があることについては勝手に体が動きました。一人で知らないお店に入ってご飯を食べたりするのも苦でなくなりました。自分の食べたいものを財布と相談しながら選びました。もちろん子どもの行動に失敗は付き物ですが、身をもって学ぶのですべてが勉強になりました。

今は情報が溢れています。美味しいお店やその評判、行き方もすべてスマホで知ることができます。昨今確実ではない状況に飛び込むのを躊躇(ちゅうちょ)する若い人が増えました。大胆な行動に時に必要な“知らない”という環境は現在では一つの財産と言えるかもしれません。恥をかいても人に笑われても気にする必要はないと思います。まずは知らない場所へ冒険しましょう。受験もそんな冒険の一つに加えてください。

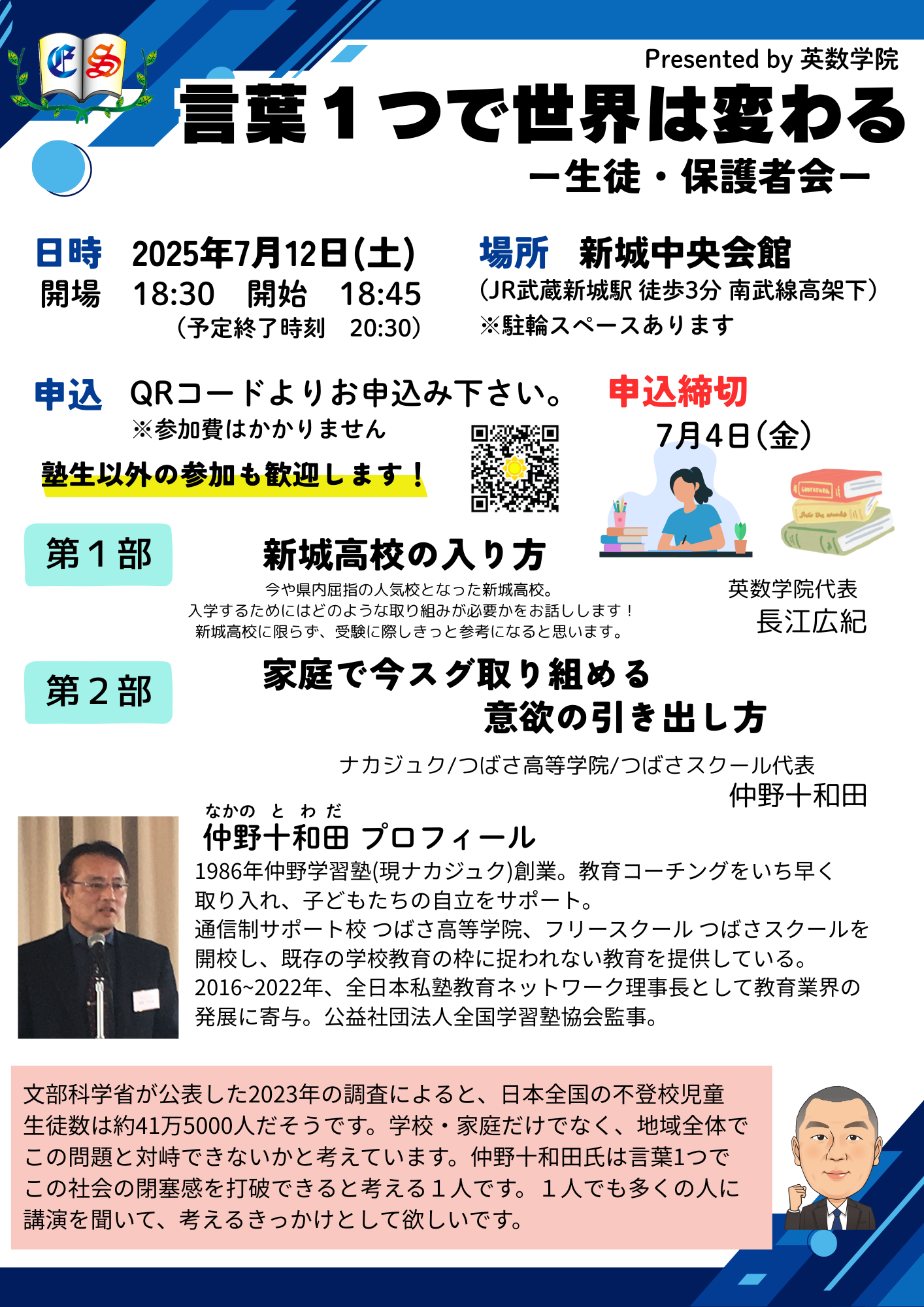

7月12日(土)夜に生徒・保護者会を開催いたします(新城中央会館)。第1部では、私から「新城高校の入り方」というお話をさせて頂きます。新城高校に興味が無くても、「受験に必要な力」をお話させて頂くので参考にしてください。

7月12日(土)夜に生徒・保護者会を開催いたします(新城中央会館)。第1部では、私から「新城高校の入り方」というお話をさせて頂きます。新城高校に興味が無くても、「受験に必要な力」をお話させて頂くので参考にしてください。

第2部では、東京・埼玉で塾やフリースクールを主宰している仲野十和田(とわだ)氏に講演してもらいます。「自立とは選択すること」と私が学んだのも仲野氏からです。また、氏は多くの不登校の生徒と関わっています。保護者は子どもたちとどういう関わりをしていけば良いかも伺いたいと思います。生徒の皆さんも自身やお友だちがつらい状況に陥(おちい)ったときの心の持ちようや対応について学んで頂きたいです。奮ってご参加ください!

社会科は大きく変わっています

中1から学習する「歴史」ですが、現在では中3の秋口まで学習している学校が多いです(その後、「公民」を学習)。第二次世界大戦後の近現代史の割合が大きくなっているためです。よって、毎年受験生には「予習で社会を終わらせるように」と指示しています。ちゃんとした授業をしていたら、3年間では到底教科書は終わらないからです。新しい歴史的史料の発見等によって、保護者世代とは学ぶ内容も少し変わってきています。歴史教育が単なる知識の伝達から、思考力判断力を育む方向へとシフトしていることが理由の一つです。図表や資料を読み取る力も問われています。子どもたちが主体的に学ぶ姿勢が求められています。主に変わった点を挙げていきます。

①左の肖像画は、保護者世代には源頼朝として馴染みが深いと思います。現在では「足利義直(尊氏の弟)ではないか」という説もあり、教科書から消えています。②聖徳太子→聖徳太子(厩戸(うまやどの)皇子) アメリカ大統領 リンカーン→リンコン ルーズベルト→ローズベルト ガンジー→ガンディー 等、表記が保護者世代とは異なります(教育出版教科書より) ③黒澤明(映画監督)、長嶋茂雄、王貞治(野球選手)、美空ひばり(歌手)、藤子不二雄(漫画家)等の著名人や、東日本大震災と原発事故、新型コロナウイルスの流行、ロシアによるウクライナ侵攻も掲載されています。我々も子どもたちに負けずに日々学んでいます。

①左の肖像画は、保護者世代には源頼朝として馴染みが深いと思います。現在では「足利義直(尊氏の弟)ではないか」という説もあり、教科書から消えています。②聖徳太子→聖徳太子(厩戸(うまやどの)皇子) アメリカ大統領 リンカーン→リンコン ルーズベルト→ローズベルト ガンジー→ガンディー 等、表記が保護者世代とは異なります(教育出版教科書より) ③黒澤明(映画監督)、長嶋茂雄、王貞治(野球選手)、美空ひばり(歌手)、藤子不二雄(漫画家)等の著名人や、東日本大震災と原発事故、新型コロナウイルスの流行、ロシアによるウクライナ侵攻も掲載されています。我々も子どもたちに負けずに日々学んでいます。